TEST

3-7 イオナイザーは効果ない?

1. イオナイザーとは:基本的な構造と使用目的

イオナイザー(イオナイザ - 除電器)とは、イオンを用いて対象物の静電気を中和する装置です。放電針(電極針、放電電極)に高電圧をかけることでコロナ放電を誘起し、周囲の空気分子をイオン化します。印加電圧を制御することで、正イオンと負イオンを等しく生成することができ、それぞれが逆の極性を有する対象物の静電気を中和します。こちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。

イオナイザーとは :https://www.trinc.co.jp/knowledge/detail/18

各種イオナイザー方式 :https://www.trinc.co.jp/knowledge/detail/17

各種イオナイザー方式 :https://www.trinc.co.jp/knowledge/detail/17

静電気を除去することで、半導体・電子部品の静電破壊防止、製品への異物付着防止、搬送不良等の設備機能不全防止等の様々な効果が期待できます。

2. イオナイザーの効果がないと感じる原因とは

このように、静電気対策で最も効果的なツールであるイオナイザーですが、実際に使用していて、「効果が出ない」と感じたことはありませんか?あるいは、装置に取り付けられているけど効果がよくわからないまま使っているという方がいらっしゃるかもしれません。イオナイザーは、正しい機器を選定し、正しく使用すれば大きな改善効果が得られる非常に有効なツールです。もし、狙った効果が得られていない、または効果がわからないという場合には、イオナイザーの選定、メンテナンスの状況、設置場所等を改めて見直すことで解決できる可能性があります。

こんな場面に遭遇したことはありませんか?

| ×イオナイザーを取り付けたのに設備の不具合が解消しない ×装置についているイオナイザーの電源を切っても変化がない ×装置にイオナイザーが付いているのに静電破壊が無くならない ×イオナイザーで静電気対策したのに異物不良が減らない(逆に増えてしまった!?) |

イオナイザーで静電気を除去するために必要な条件はシンプルです。以下の5つの条件を満たせば、静電気を除去し大きな改善効果を得ることができるでしょう。

1) イオナイザーが十分な濃度のイオンを生成していること

2) イオナイザーと除電対象物の間でイオン供給が妨げられていないこと

3) 除電したい水準以上に正イオン・負イオンのバランスが取れていること

4)対象物の静電気が隠蔽されていないこと

5)不必要にエアーを使わないこと

2) イオナイザーと除電対象物の間でイオン供給が妨げられていないこと

3) 除電したい水準以上に正イオン・負イオンのバランスが取れていること

4)対象物の静電気が隠蔽されていないこと

5)不必要にエアーを使わないこと

ただし、シンプルな条件ではありますが、静電気もイオンも目に見えないこともあり、これらの条件を全て満たせているかを製造現場で正確に把握することは難しい事かもしれません。実際には、決して少なくない現場において、これらの条件を満足できていないがために期待する除電効果を得ることができていません。なぜこのような状況に陥ってしまうのかを一緒に考えていきましょう。

2-1. イオナイザーのイオン生成量が少ない

大前提ですが、イオナイザーのイオン生成量が不足する場合には、除電対象物に必要なイオンを供給できないため、期待する除電効果を得ることができません。考えられるイオン生成量が不足する原因を以下にまとめます。

機種の選定間違い

機種の選定間違い

半導体や電子部品などのエレクトロニクス分野用に設計されたイオナイザーは、フィルムや樹脂製品が帯びる強烈な静電気の除去を想定していない場合があります。この場合には、イオン発生量が不足し静電気を除去しきることができません。

イオナイザーの特徴が千差万別であることを示すわかりやすい例として、スポットタイプイオナイザーを考えます。設備の隙間を縫って狙ったポイントを除電できるという理由でエアノズルを付けたスポットタイプのイオナイザーが活躍していますが、実は出力するイオン量はとても少ないです。イオナイザーには、それぞれ得意不得意があるので、目的に応じて適切なイオナイザーを選定する必要があります。

メンテナンス不足

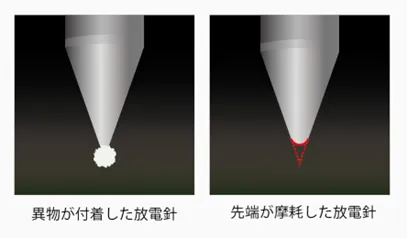

イオナイザーはその原理上、使用する中で放電針の先端に異物が付着しイオン発生効率が下がります。また、長期的に使用していると放電針の先端が摩耗してくるので、同様にイオン発生効率が低下します。そのため、異物付着や摩耗をそのまま放置していると、イオンの生成量が不足し期待する除電効果が得られなくなります。

漏電による性能劣化

イオナイザーは高圧機器であるため、万全の漏電対策を施した設計が不可欠です。仮にこの設計が不十分である場合には、漏電により放電針へ印加される高電圧が弱まりイオン出力が低下します。そして最終的には、周囲の樹脂が炭化されてメンテナンス不可能な状態に陥ってしまいます。特に、圧縮空気を使用するイオナイザーでは注意が必要です。放電針の周りを圧縮空気が通る構造は、エアーの品質次第ではすぐに漏電して故障してしまうリスクがあります。

.webp)

設置環境の影響を受けている

多くのイオナイザーは温度25℃前後、湿度50%前後の一般的な作業環境を想定して設計・製造されています。意図的に環境を極端に変えた雰囲気(空気を窒素に置換した雰囲気、ドライルーム等)では、イオン発生量が減少します。また、真空中ではコロナ放電によるイオンの発生は困難なので除電効果は期待できません。

また、環境中に浮遊する化学物質やホコリがイオナイザーの絶縁部表面や内部に侵入し付着すると、機器の絶縁性が損なわれて漏電しイオン生成量が低下する可能性があります。

また、環境中に浮遊する化学物質やホコリがイオナイザーの絶縁部表面や内部に侵入し付着すると、機器の絶縁性が損なわれて漏電しイオン生成量が低下する可能性があります。

2-2. 対象物へのイオン供給が阻害されている

イオナイザーから十分な量のイオンが出力されていたとしても、除電対象物に到達する前にイオンが減衰してしまう、あるいは遮られてしまう場合があります。これらの場合にも、期待する除電効果を得ることはできません。 イオンの供給が阻害されてしまう可能性を以下にまとめます。

金属遮蔽物がイオンを吸収する

イオンは金属に容易に吸収されてしまうため、イオナイザーの近くやワークとの間に金属など導電性の障害物があると、イオンが減衰してしまう可能性があります。

筐体で囲われているためイオンが届かない

装置が筐体で完全に囲われている場合、外部に設置したイオナイザーから内部にイオンを届けることはできません。

空調等の横風でイオンが流されている

イオナイザーと製品の間に大型空調の吹き出し口がある場合、イオンが空調から出る強い風に流されて意図しない方向へ飛ばされてしまう可能性があります。

アシストエアーの向きがずれている

アシストエアーの向きがずれた場合には、狙ったポイントにイオンが届きません。簡単に向きを変えられる卓上のファン型イオナイザー等では、意図せず向きが変わってしまう可能性がゼロではないので、イオンの向きが正しいか定期的にチェックする必要があります。また、アシストエアーを使用することで遠方までイオンを飛ばすことができますが、エアーから外れたエリアにはイオンは届いていないので、除電可能な領域は空間全体には広がっていないことを認識しておく必要があります。

2-3. イオンバランスが除電したい水準に到達していない

イオナイザーから出力されるイオンの量が十分でも、正イオンと負イオンのバランスが崩れている場合には、期待する除電効果が得られない場合があります。この節では、狙ったイオンバランスが得られない場面を考えます。

機種の選定間違い

大前提となりますが、所望のイオンバランスを確保できるイオナイザーを選定する必要があります。注意が必要なのは、カタログに掲載されている数値と実際に現場で稼働するイオナイザーのイオンバランスは必ずしも合致しないということです。使用状況、メンテナンス状況、または周囲の環境によってもイオンの振る舞いが影響を受けるためです。カタログの数値が優れているからといって油断してしまうと、期待する除電効果が得られない場合があります。

配線ミス

イオナイザーは放電針への印加電圧を制御することで正イオンと負イオンの生成量をコントロールします。そのため、接地(アース)がしっかり実施されていない場合には、その制御が乱れるためイオンバランスの低下に繋がります。

メンテナンス不足

イオナイザーを使用する中で放電針の先端に異物が付着したり摩耗したりすると、イオンが発生する効率が低下してしまいす。処置をせずにそのまま放置すると、イオナイザー自身はイオンバランスを正しく出力しているつもりでも、実際のイオンバランスは劣化している可能性があります。

設置場所の雰囲気

イオナイザーのイオンバランスは、温湿度によっても変化します。そのため、使用する雰囲気での実際のイオンバランスを把握しておく必要があります。

また、環境中に浮遊する化学物質やホコリがイオナイザーの内部に侵入し付着すると、機器の絶縁性が損なわれて漏電しイオンバランスが劣化する可能性があります。

また、環境中に浮遊する化学物質やホコリがイオナイザーの内部に侵入し付着すると、機器の絶縁性が損なわれて漏電しイオンバランスが劣化する可能性があります。

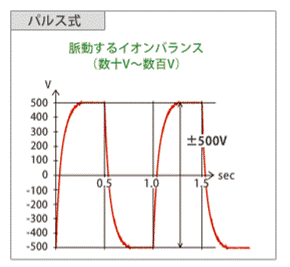

イオンバランスを考える際に忘れてはいけない現象が、「イオンバランスの脈動」です。これはACパルスタイプのイオナイザーに伴う現象であり、正イオンと負イオンが時間的に交互に出力されることから生じます。イオナイザーのイオンバランスは、多くの場面で平均的な正負イオンの電荷のバランスで評価されるのですが、高い時間分解能で厳密にイオンバランスを測定すると、ACパルス方式ではその原理上、交互に正負に大きく振れたイオン出力特性が観察されます。特に、イオナイザーから対象物までの距離が近い場合にはイオンバランスの脈動が顕著になり、逆に除電対象物を帯電させてしまう可能性もあります。この現象は、特に静電気に弱い半導体部品や電子部品、または高速で搬送されるWEB材料を除電対象物とする場合に検討する必要があります。

半導体の破壊

除電対象物が静電気に脆弱な半導体である場合には、イオナイザーと製品の距離が近い場合にはイオンバランスの脈動と放電針からの電界の影響で除電対象物が破壊されてしまうリスクがあります。

高速移動体の帯状の帯電

イオンバランスが脈動している状態で高速搬送されるフィルムの除電をしようとすると、正負イオンが交互に提供されるために静電気のムラが縞状に発生します。広い範囲で帯電量を観察すると、正負の帯電が平均化されてあたかも静電気が中和されているかのように見えますが、実際には静電気の縞模様が残っている可能性があります。

2-4. 静電気が隠蔽されている

数kV~数十kVの静電気を扱う場合には、導体、あるいは表面が汚れて絶縁性が破壊された絶縁体が近傍にあると、電荷から外に向かう電気力線が歪められます。条件によっては一時的に外から静電気が全く見えなくなる場合があります(静電気隠蔽現象)。

イオンは、静電気から出る電気力線に沿って吸い寄せられて帯電部位へ到達するため、静電気が隠蔽された瞬間にはイオンで静電気を除去することができません。こうして一時的に隠蔽された静電気は、製品の設置環境が変化した瞬間に再び現れて各種の静電気問題を引き起こします(静電気発現現象)。

イオンは、静電気から出る電気力線に沿って吸い寄せられて帯電部位へ到達するため、静電気が隠蔽された瞬間にはイオンで静電気を除去することができません。こうして一時的に隠蔽された静電気は、製品の設置環境が変化した瞬間に再び現れて各種の静電気問題を引き起こします(静電気発現現象)。

2-5. 不要なエアーを使用している

異物付着を防止するために静電気を除去しようと考える場合には、イオンを飛ばすためのアシストエアーの使用は不可となります(※エアブローで異物を吹き飛ばす場合は、その限りではありません)。なぜならば、不用意にエアーを使うと床や机の上にたまっていたホコリを巻き上げて作業環境を汚染してしまうからです。作業環境を汚してしまうだけでなく、不幸にもアシストエアーは製品を向いていることから製品にホコリを吹き付けていることになります。また、放電針が摩耗し金属異物が針先に付着した状態で放電針の周囲をエアーで吹いてしまうと、発生した異物がエアーに乗ってワークに吹き付けられる可能性があります。結果的に、異物対策をしているつもりが、実は異物不良を増大していたという悲惨な状況に陥ってしまいます。

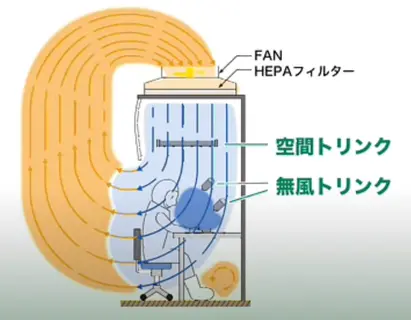

一般的に、除電にはアシストエアーが必須だと考えられることが多いですが、それは大きな誤解です。実は、アシストエアーを用いずとも強力に静電気を除去することが可能です(無風除電®)。レイアウトの制約等でアシストエアーが無いとワークまでイオンを飛ばせないというやむを得ない状況を除いて、できるだけアシストエアー不要の無風除電で対応することが望ましいと言えます。

一般的に、除電にはアシストエアーが必須だと考えられることが多いですが、それは大きな誤解です。実は、アシストエアーを用いずとも強力に静電気を除去することが可能です(無風除電®)。レイアウトの制約等でアシストエアーが無いとワークまでイオンを飛ばせないというやむを得ない状況を除いて、できるだけアシストエアー不要の無風除電で対応することが望ましいと言えます。

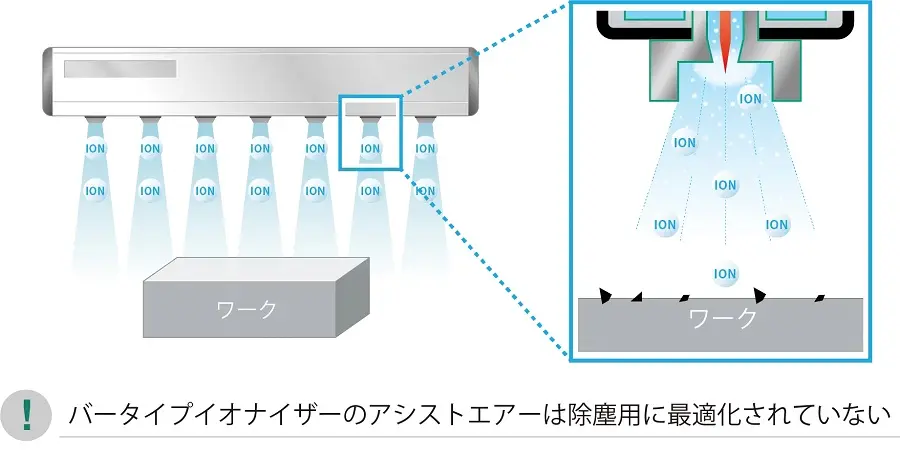

2-6. イオナイザーのアシストエアーで除塵している

圧縮空気を使用する有風イオナイザーからは、イオンを対象物まで届けるためのエアーが吹き出しています。せっかくエアーが出ているのだからと考えて、イオナイザーでホコリ払いも兼ねて使用されている場合があります。注意が必要なのが、イオナイザーから出るエアーはあくまでイオンを届けるためのものであり、除塵のために最適化されたものではありません。風速が弱く、またエアー吹き出し口の間隔が広いためエアーが当たらない部位が発生することから、期待するほど除塵できていないという事態に陥る可能性があります。場合によっては、取り切れない異物があるだけでなく、異物を吹き飛ばして環境を汚してしまうことで異物対策としては別の問題を引き起こす可能性があります。

3. イオナイザーの効果を最大化する使い方

イオナイザーを使用してその効果を最大限に発揮させるためには、除電の目的や使用環境に適したイオナイザーを選定し、それを正しく運用・管理することが必要です。以下に、そのポイントをまとめるので参考にしていただけたら幸いです。

3-1. イオナイザーの機種選定

個性豊かなイオナイザーの中から、現在抱える問題を解決するために最適なイオナイザーを選択することが、イオナイザーを用いた静電気対策・異物対策において大きな効果を達成するために最も重要であると言えます。以下に、イオナイザーを選定する上で検討すべき項目をまとめます。

除電速度と除電精度

イオナイザーには、様々なタイプがあるので目的に応じて適切なタイプを選定する必要があります。例えば、フィルムや樹脂製品などが帯びる数十kVの大きな静電気をできるだけ早く除去したいという場合には、特にイオン量が豊富な強力除電に特化したイオナイザーを選定する必要があります。

除電対象物が、半導体や電子部品で静電破壊が問題になる場合には、高いイオンバランスを重視して高精度な除電ができるイオナイザーを採用する必要があります。また、イオンバランスの時間的な大きな振幅(脈動)は用途によって静電破壊や縞状の除電ムラを発生することがあるので、自工程で問題にならないかを事前にチェックする必要があります。

除電対象物が、半導体や電子部品で静電破壊が問題になる場合には、高いイオンバランスを重視して高精度な除電ができるイオナイザーを採用する必要があります。また、イオンバランスの時間的な大きな振幅(脈動)は用途によって静電破壊や縞状の除電ムラを発生することがあるので、自工程で問題にならないかを事前にチェックする必要があります。

.png)

|

|

除電範囲

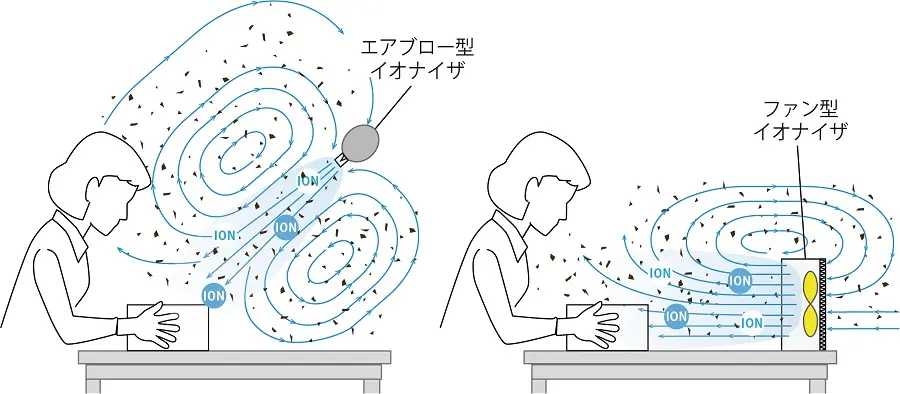

除電したい対象物に合わせて、様々な選択肢があります。例えば、スポット的に小さな対象物を除電したい場合にはスポットタイプを使用します。ただし、多くのイオナイザーはイオン量を犠牲にしてサイズを小型化しているので、できるだけイオン量が多いイオナイザーを選ぶと良いでしょう。例えば、TRINCのアジャストホースタイプのイオナイザーは、小型かつフレキシブルなホースを有しているにも関わらず高濃度なイオンを生成することができます。

卓上作業の静電気対策をする場合には、ファンタイプのイオナイザーが広く使用されてきました。ファンエアーに乗せてイオンを飛ばすことができるのですが、意図せずエアーの向きや風量が変わってしまうと狙った除電性能が確保できない可能性がありました。このような懸念は、無風の卓上イオナイザーを新しい選択肢として使用することで払拭できます。ファンタイプのイオナイザーがエアーが吹くエリアのみを限定的に除電するのに対して、無風卓上イオナイザーは機器の周囲を広域に除電することができます。

卓上作業の静電気対策をする場合には、ファンタイプのイオナイザーが広く使用されてきました。ファンエアーに乗せてイオンを飛ばすことができるのですが、意図せずエアーの向きや風量が変わってしまうと狙った除電性能が確保できない可能性がありました。このような懸念は、無風の卓上イオナイザーを新しい選択肢として使用することで払拭できます。ファンタイプのイオナイザーがエアーが吹くエリアのみを限定的に除電するのに対して、無風卓上イオナイザーは機器の周囲を広域に除電することができます。

|

|

近年では、より広範囲の作業エリア全体を除電したいというニーズが出てきました。それを可能にするのが空間タイプのイオナイザーです。従来の広域除電と言えば、アシストエアーでイオンを遠方まで飛ばすというものなのでエアーが届く限られたエリアしか対応することができませんでした。新しい空間タイプのイオナイザーはアシストエアー不要でイオンをエリアに拡散することができます。空間タイプのイオナイザーは現場全体の静電気対策環境を引き上げることができます。更に従来のイオナイザーと組み合わせることで静電気問題・異物問題を大きく改善することが可能になる新しい技術として注目を集めています。

特殊環境への対応

近年では、一般環境だけでなく、防爆エリア、窒素雰囲気、ドライ環境、高温環境等の特別な環境下で静電気対策が必要とされる場面が多くなりました。これらの環境では、一般環境用のイオナイザーではその性能を十分に発揮できない場合が多いので、あらかじめ特殊雰囲気での動作を前提として開発されたイオナイザーを選択する必要があります。

N2バートリンク |

防爆認定 バートリンク |

異物が問題になる場合には無風イオナイザーを選択

異物不良が問題となる製造現場での静電気対策には、アシストエアーを必要としない無風イオナイザーを選定してください。微弱なエアーであっても微細なホコリ・パーティクルは簡単に巻き上げられてしまうため、無風イオナイザーでの静電気対策が不可欠です。装置レイアウトの制約等でどうしても無風イオナイザーで対応できない作動距離を確保する必要がある場合にも、極力エアーを弱めた微風除電で対応してください。

3-2. 適切なイオナイザー設置

目的に合致するイオナイザーを選択したとしても、設置方法を間違えると除電効果は薄まってしまいます。イオナイザーはタイプによって注意すべき内容が変わる場合もありますが、ここでは多くのイオナイザーに共通する注意点を共有していきます。

イオナイザーの接地(アース)

全てのイオナイザーに共通するポイントとして、確実に接地をしてください。イオナイザーは放電針に印加する高電圧を制御することで出力するプラスイオンとマイナスイオンの電荷のバランスを揃えるため、接地(アース)が不可欠です。接地していない場合、イオンバランスが崩れて静電気除去効果が低下したり、逆に除電対象物を帯電させたりしてしまいます。最悪の場合、感電事故や機器の破損にも繋がりかねないため、使用する前に正しく接地されているかを確認してください。

イオナイザーと除電対象物との距離

効果を最大限に引き出すために、除電するワークとの位置関係は重要です。イオナイザーは種類によって最適な作動距離が異なるので、使用する前に使用するイオナイザーの最適な設置位置をカタログや取扱説明書で確認してください。

一般的に、イオナイザーから対象物までの距離が近すぎると、放電針近傍にイオンが局在して除電のムラができたり、電界の影響を受けやすくなったりします。イオナイザーの方式によっては、イオンバランスの脈動と大きな電界の急激な変化により半導体や電子部品が破損する恐れがあるので注意が必要です。反対に、対象物までの距離が遠くなると、その分イオンは拡散・結合して濃度が薄まるので除電能力は下がる傾向があります。イオンの広がりや設備のレイアウトを考慮した上で、定められた距離の中でできるだけ対象物に近い位置で使用することをお勧めします。

一般的に、イオナイザーから対象物までの距離が近すぎると、放電針近傍にイオンが局在して除電のムラができたり、電界の影響を受けやすくなったりします。イオナイザーの方式によっては、イオンバランスの脈動と大きな電界の急激な変化により半導体や電子部品が破損する恐れがあるので注意が必要です。反対に、対象物までの距離が遠くなると、その分イオンは拡散・結合して濃度が薄まるので除電能力は下がる傾向があります。イオンの広がりや設備のレイアウトを考慮した上で、定められた距離の中でできるだけ対象物に近い位置で使用することをお勧めします。

イオナイザーを設置する箇所

連続する製造ラインの中で、どの位置にイオナイザーを設置したら最も効果的な対策となるか悩まれたことはありませんか。基本的には、静電気が発生したらその場で除去することが最も効果的です。静電気を帯びた状態が続くと、静電破壊や異物付着のリスクにさらされる時間が長くなるので、それだけ問題が発生する可能性が高まります。製品を常に静電気が無い状態に保ち、静電気が発生した場合には速やかに正常な状態に戻すことが重要です。

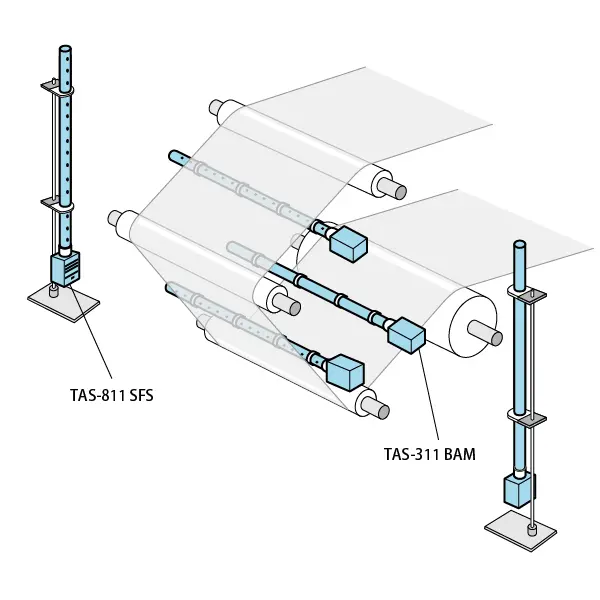

とはいえ、例えばフィルム搬送ライン等でフィルムをロールtoロールで高速搬送する際には、ローラーにフィルムが接触するたびに大きな静電気が発生してしまいます。長尺のラインではイオナイザーが何本あっても足りないという状況が避けられません。もちろん、コストをかけて完璧な対策をすることが望ましいのですが、近年では新しい選択肢として、空間タイプのイオナイザーとバータイプのイオナイザーを組み合わせるという方法があります。設備全体を空間タイプのイオナイザーで広域に緩やかに除電しながら、局所的に大きな静電気が発生する特にリスクの大きい箇所には強力に除電可能なイオナイザーを併用することで、生産ラインを通してコストを抑えつつ、効果的な静電気対策ができるようになりました。

とはいえ、例えばフィルム搬送ライン等でフィルムをロールtoロールで高速搬送する際には、ローラーにフィルムが接触するたびに大きな静電気が発生してしまいます。長尺のラインではイオナイザーが何本あっても足りないという状況が避けられません。もちろん、コストをかけて完璧な対策をすることが望ましいのですが、近年では新しい選択肢として、空間タイプのイオナイザーとバータイプのイオナイザーを組み合わせるという方法があります。設備全体を空間タイプのイオナイザーで広域に緩やかに除電しながら、局所的に大きな静電気が発生する特にリスクの大きい箇所には強力に除電可能なイオナイザーを併用することで、生産ラインを通してコストを抑えつつ、効果的な静電気対策ができるようになりました。

イオナイザー周辺環境

イオナイザーが生成したイオンを対象物まで効率的に届けるために、イオナイザーの周囲にイオンの伝達を妨げる遮蔽物やイオンを吸収する金属がないことを確認してください。

また、クリーンベンチやクリーンルームのように空気の流れが制御されている環境においては、気流の流れを乱さないように無風イオナイザーを使用し、イオンが気流に乗って対象物に送られるように位置を決めて設置すると効果的です。

また、クリーンベンチやクリーンルームのように空気の流れが制御されている環境においては、気流の流れを乱さないように無風イオナイザーを使用し、イオンが気流に乗って対象物に送られるように位置を決めて設置すると効果的です。

温度・湿度の確保

作業環境の湿度が仕様範囲外まで高くなると、リークにより放電が不安定になるため静電気除去効果が低下します。特に、機器の表面や内部に結露が発生するような条件ではイオナイザーを使用することができないので、その場合には速やかに利用を停止してください。そして、許容された湿度環境内で使用できるように環境を整えた上で静電気対策を実施してください。湿度が高い雰囲気で使用されたイオナイザーは、リークによって機器が破損している可能性もあるので、必要に応じて製造元に確認してください。

逆に湿度が極端に低い場合には、イオンバランスが変化する可能性があるので実際の環境における性能を確認した上で対策を実施するとよいでしょう。

温度に対しては、結露に注意するとともに、高温環境で使用する場合には許容される温度上限を確認してから使用してください。100℃を超えるような高温環境においては、高温動作に対応した専用のイオナイザーを使うことができます。

逆に湿度が極端に低い場合には、イオンバランスが変化する可能性があるので実際の環境における性能を確認した上で対策を実施するとよいでしょう。

温度に対しては、結露に注意するとともに、高温環境で使用する場合には許容される温度上限を確認してから使用してください。100℃を超えるような高温環境においては、高温動作に対応した専用のイオナイザーを使うことができます。

粉塵や揮発性のガスが無い環境を確保

粉塵が舞う環境、揮発性のガスが充満する環境では、専用に設計されたイオナイザーを使用してください。一般的な環境での使用を前提としたイオナイザーを使用すると、粉塵やガスの成分が機器の表面や内部に付着して絶縁性が劣化し、除電性能が劣化する可能性があります。粉塵やガスが可燃性の雰囲気を作っている場合には作業エリアが防爆エリアに指定されているので、専門機関で認証を受けた防爆認定イオナイザーを使用する必要があります。

3-3. 定期的なイオナイザーメンテナンス

イオナイザー(除電器)は、点検・清掃を行わないと発生するイオンの質が劣化し、期待する除電効果が得られなくなってしまいます。さらに放置すると、製品の劣化・故障に繋がります。最悪の場合には、感電や漏電による事故が発生する可能性があるため、定期的なメンテナンスが必要です。イオナイザーのメンテナンスには、一般的に以下のような方法があります。

放電針の清掃

ブラシや、アルコールで浸した綿棒を使って付着した汚れを除去します。一般的には、放電針を1本1本取り外して清掃するのですが、TRINCのワンタッチクリーナを用いれば、複数本の放電針を簡単にクリーニングすることができます。

放電針の交換

長期的にイオナイザーを使用していると、放電針の先端が摩耗してきます。針先が摩耗するとコロナ放電の発生効率、すなわちイオンの生成量に影響が出てくるので定期的な交換が必要です。

内部の清掃

イオナイザーの内部にホコリが見られる場合には、掃除機等で清掃してください。ホコリの付着により機器の絶縁性が劣化すると、イオン発生に影響が出てしまいます。

フィルター交換

ファンエアーや圧縮空気を使用するイオナイザーでは、定期的なフィルター交換が必要です。特に、圧縮空気を用いるイオナイザーを使用している場合には、エアーの品質が劣化するとイオナイザーも同様に劣化・故障してしまう恐れがあるため注意が必要です。

イオナイザーをメンテナンスした後の状態を確認するために、チャージプレートモニターが使用されることが多いです。TRINCのチャージプレートモニターは、コンパクトでありながら、測定結果をグラフで視覚的にわかりやすく表示することができるので現場での簡易的な動作確認に最適です。

イオナイザーのメンテナンスに関しては、以下のページで詳しく紹介していますので是非ご参照ください。

https://www.trinc.co.jp/technology/detail/23

イオナイザーをメンテナンスした後の状態を確認するために、チャージプレートモニターが使用されることが多いです。TRINCのチャージプレートモニターは、コンパクトでありながら、測定結果をグラフで視覚的にわかりやすく表示することができるので現場での簡易的な動作確認に最適です。

イオナイザーのメンテナンスに関しては、以下のページで詳しく紹介していますので是非ご参照ください。

https://www.trinc.co.jp/technology/detail/23

3-4. イオナイザーによる除電効果の確認

イオナイザーの効果が出ているか判断するためには、表面電位計を使用します。表面電位計は、物体の電位を測る装置です。帯電する物体に向けて測定することで、その電位をV(ボルト)で表示します。イオナイザーでの除電前に電位計で計測しておき、除電後に測定した数値が0Vに近ければ、その物体は帯電量が少ない(除電された)ことを示しています。トリンクの静電位テスターは、小型で軽量なハンディタイプながら、30kV~+30kVという広い範囲の静電気が測定可能です。また、複数台の静電位モニターをLANで接続して、1台のパソコンで集中管理するモデルもあります。(静電位テスター製品ページはこちら)

除電前 除電後

3-5. 静電気対策と異物対策

多くの現場では、静電気さえしっかり除去できれば静電気に関わる異物問題も改善できると認識されがちです。しかし、実際には静電気を除去するためにエアーを使用すると異物問題は逆に悪化してしまうため、問題は簡単ではありません。本当に静電気だけを除去するだけで良いのか、異物問題こそが解決しなければならない問題なのか、或いはその両方が向き合わなければならない問題なのかを事前に整理した上で最適な対策を検討し、実行する事が重要です。

4. まとめ

イオナイザーは静電気除去に非常に効果的な装置ですが、実際の現場では静電気もイオンも肉眼で捉えることができないこともありその効果が実感できないという声があります。

本記事では、イオナイザーの効果を実感するためのポイントを様々な角度から提案しました。イオナイザーと言っても、実はその種類は多岐に渡り目的も特性も様々です。その個性を理解し、自身の問題を解決するために最適な機器を選定する必要があります。また、設置方法や使用環境によってイオンの発生効率や振る舞いが変わってくるため、機器の特性を理解した上で正しく運用することも同様に重要です。最適なイオナイザーの選定と運用を行い、現場を悩ませる静電気によるトラブルを撲滅していきましょう。

本記事では、イオナイザーの効果を実感するためのポイントを様々な角度から提案しました。イオナイザーと言っても、実はその種類は多岐に渡り目的も特性も様々です。その個性を理解し、自身の問題を解決するために最適な機器を選定する必要があります。また、設置方法や使用環境によってイオンの発生効率や振る舞いが変わってくるため、機器の特性を理解した上で正しく運用することも同様に重要です。最適なイオナイザーの選定と運用を行い、現場を悩ませる静電気によるトラブルを撲滅していきましょう。

お問い合わせ

この記事を書いたのは

|

私たちTRINCは、異物・静電気対策の専業メーカーです。異物×静電気問題から解放された理想的なものづくり環境を構築するための独自技術で、現場で日々問題解決に取り組む方々を全力で支援します。 企業概要ページはこちら |

|

監修 経歴 |

高柳 順 名古屋大学大学院工学研究科量子工学専攻卒(工学博士)。専門は量子工学・応用物理学。名古屋産業科学研究所研究員やアイシン精機(現アイシン)を経て、株式会社TRINC(トリンク)社長。 |

「静電気対策の種類」 |

基礎知識のトップに戻る |

「イオンバランスとは」 |